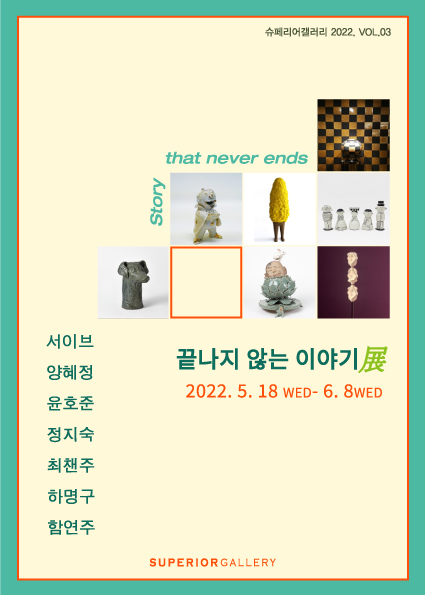

< 끝나지 않는 이야기 展 (Story that never ends) >

■전시 개요

○ 전 시 명 : <끝나지 않는 이야기 展 (Story that never ends)>

○ 전 시 작 가 : 서이브, 양혜정, 윤호준, 정지숙, 최챈주, 하명구, 함연주

○ 전 시 일 정 : 2022년5월 18일(수) ~ : 2022년 6월 8일(수)

○ 장 르 : 도예

○ 전 시 장 소 : 슈페리어갤러리 제1전시관

■전시 서문

2022년 미술시장은 전성기를 지나 거대한 성장이 도래하며 다변화, 다양화 되는 형태를 지니게 되었다. 여러 갈래로 퍼진 지금의 기호는 여러 형태로 미술시장을 노크한다. 이번에 주목할만한 방향은 전통과 현대를 아우르는 젊은 작가들의 흙 이야기이다. 도자기는 예로부터 사용한 당시의 사람들의 일상과 이야기들을 고스란히 기억하는 존재로 인류 역사학 분야에서도 가장 중요한 연구자료로 활용되고 있다.

본 전시의 참여하는 7인의 작가들 (서이브, 양혜정, 윤호준, 정지숙, 최챈주, 하명구, 함연주) 은 오랜 역사를 가진 도자기 프로세스에 의한 자신만의 고유의 표현에 집중하고 있다는 공통점이 있다.

1940년~50년대 전위적인 표현의 도래가 세계의 도자기 작가들에게도 영향을 미쳐 이른바 ‘도자 조형’ 이라는 새로운 작품 방향이 대두 된 이래, 도자기법의 작가들도 자신들만의 표현을 앞세워 세계 미술계에서 활약하는 모습들을 심심치 않게 볼 수 있게 되었다.

그리고 이러한 흐름은 이미 세계미술무대에서 명성을 얻은 화가들과 조각가들에게도 도자기로 자신의 작업을 표현해 보고 싶다는 의지에 불을 붙였다.

대표적인 예로 큐비즘의 대가 피카소도 말년에 도자기를 제작했으며, 최근 세계현대미술시장이 주목하는 일본의 요시토모 나라도 도자로 조형물을 제작하고 있다.

우리는 중국에 이어 세계에서도 유래 없는 긴 도자기 역사를 가졌지만 혼란한 근 현대 상황에 휩싸이면서 다른 나라들에 비해 공예가들의 표현의 확장이 늦어졌다는 안타까운 사실이 존재한다.

그럼에도 불구하고 최근 한국의 현대 미술시장의 지속적인 성장과 더불어 도자기 세계에도 가능성 있는 작가들의 활약이 늘어나고 있다.

[끝나지 않는 이야기 (Story that never ends) 전]에서는 참여하는 작가들의 특징을 강조하면서도 개성 넘치는 도자 작품들이 한 공간에 자연스럽게 어울러질 수 있는 여러 가지 방향성을 제시한다.

이번 전시에서는 한국의 전통 있는 골동품을 활용하여 과거의 누군가가 사용해 왔거나 사용자의 이야기와 흔적들을 그대로 품고 있는 고졸미(古拙美)가 있는 골동품들과 함께 현시대 작가들의 이야기가 담긴 도자 작품을 한 공간에 구성 해 보고자 한다.

동시대를 살아가는 사람들보다도 오랜 세월을 존재해 온 골동품들과 이 시대의 도자작가들이 손으로 빚어낸 현재의 이야기들이 공존하는 신비로운 공간을 여러분들과 함께 공유 할 수 있으면 한다. 시공간을 초월한 일곱 작가의 도자작품으로 과거와 현재를 잇고 미래로 연결될 수 있는 계속되는 이야기에 귀 기울여볼 수 있기를 바란다.

■대표작품 소개

서이브_ Figurehead 210*18.5*410, stoneware, glaze, engobe, 2021

서이브_ Pray for prey, 280*330*435, stoneware, glaze, 2021

양혜정_ 꼭두, 100*100*160, 조합토,색안료,매트유, 2022

양혜정_ 꼭두, 70*70*170, 조합토,색안료,매트유, 2022.

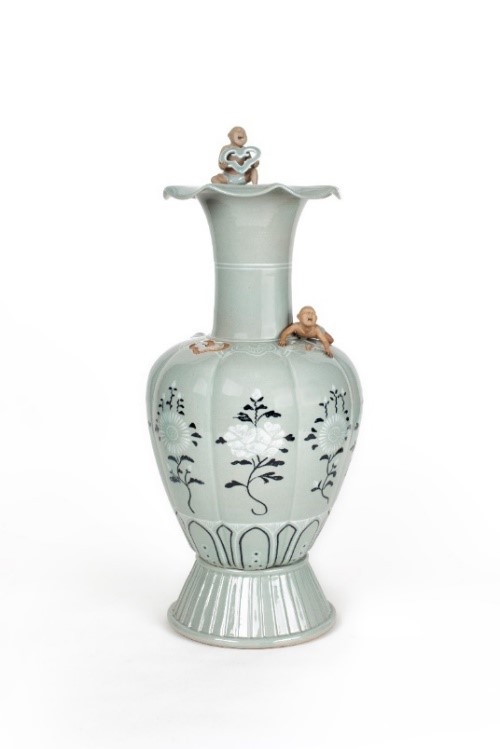

윤호준_ 토탈출칠보 투각향로Celadon Thurible with escaping Rabbit, 390x320x420, 도자기, 2021

윤호준_ 희희낙락 喜喜樂樂 Joy and Joy, 280x280x645, 도자기, 2021

정지숙_ 앉아있다, 32x48x80, clay, 2021

정지숙_ Grow Up, 25.5x25x52, clay, 2021

최챈주_ 그리움은 어디에나 묻어있었다#3, 가변설치, 도자기, 2017

최챈주_ 그리움은 어디에나 묻어있었다#3, 가변설치, 도자기, 2017

하명구_ Pots of Gold - White, 170*150*330, 도자기, 옻칠, 금, 2019

하명구_ Guardians, 150*120*230, 도자기, 백금, 금, 2020

함연주_ 벽의 모양. 기념비ver-3, Ø200*h780, 백자, 스테인레스, 2021

함연주_ 벽의 모양. 기념비ver-2, Ø200*h450, 백자, 스테인레스, 2021

■ Artist CV

서이브

- 성명(한글/ 영문)_: 서이브 ( EVE SUH )

- 생년: 1992년생

- 학력: 2021 홍익대학교 일반대학원 도예과 졸업

2016 서울시립대학교 환경조각학과 졸업

- 주요 약력:

개인전 2021 자발적표류 / WWW SPACE

2인전 2019 Clay Narrative / 대만 잉거 도자 박물관

주요 단체전

2021 폐기의 기술 / 시청각

2021 필.소.굳 / 스페이스 신선

2020 어와 만세 백성들아展 / 김해 윤슬 미술관

2020 Earth MATTERS / Varija Gallery, Dakshina Chitra 미술관, 인도 첸나이

2019 아시아 현대 도예전 / Craft Museum of CAA, 중국 항저우

2019 Contemporary Ceramic Sculpture of Art Asia/ CC Gallery, 대만 타이페이

2019 아시아 국제 도자 교류전 / 김해 클레이아크 미술관

2019 Missing Link / 홍익대학교 현대미술관

2018 아시아 현대 도예전 / 홍익대학교 현대미술관

2018 공사중; 미완성의 완성展 / 갤러리 구루지

주요소장처(기관)

2020 인도 Dakshina Chitra 미술관

2020 인도 Kalakshetra Foundation

2019 대만 잉거 도자 박물관

2017.어포더블 아트페어, 싱가포르

2017.아시아 컨템포러리 아트쇼, 홍콩

2016. 힐링 아트페어, 코엑스, 서울

2016.어포더블 아트 페어, 서울 외 다수

양혜정

- 성명(한글/ 영문)_: 양혜정 (Yang Hyejung)

- 생년: 1992 년생

- 학력:한국전통문화대학교 졸업

- 주요약력:

주요개인전

2018년 Little object 청화랑

2018 꼭두이야기 양혜정

주요단체전

2018년 4월말 5월초 크라프트아원

2018년 젊은작가 15인이 펼치는 일상의 도자기 하이핸드코리아

2018년 전통, 현대의길

2019년 4월말 5월초 크라프트아원

윤호준

- 성명(한글/ 영문)_: 윤호준 ( YOON HOJU )

- 생년: 1977 년생

- 학력: 홍익대학교 산업미술대학원 도예전공 2015

- 주요약력:

주요개인전

도자유희; PLAY, 갤러리밈, 서울 2021

도자유희, 갤러리 이후, 서울 2015

주요단체전

2021 공예, 시간과 경계를 넘다, 개관특별전, 서울공예박물관(서울)

2020 다향다색 차문화 속 청자이야기 , 경기도자박물관(이천)

미래의 명장전, 통인갤러리(서울)

2019 두제자-인간, 밀알미술관 초대전, 밀알미술관(서울)

019 CRASIGN, 홍대 현대미술관 공예디자인 기획초대전, 홍대 현대미술관 제2관(서울)

2018 Missing link, 홍익대학교 현대미술관(서울)

Cross over, 밀알미술관(서울)

2017 URNEN, GICB2017 여주주제전 초청전 (EKWC-네덜란드)

缘·陶 Because of Ceramics (중국-항저우)

2016 호기심 상자 속 원숭이전. 신세계 갤러리(서울 본점, 부산 센텀시티)

CROSS OVER, 밀알미술관(서울)

2015 경기도자비엔날레 본색공감-동아시아 전통도예, 경기도자박물관(광주)

키덜트 스튜디오, 이도갤러리(서울)

2014 아시아 현대도예전, 클레이아크(김해)

소장품과 함께하는 젊은 도예·유리展, 홍대 현대미술관(서울)

2013 아시아 현대도예-신세대의 교감전, 가나자와 21세기 미술관 (일본-이시카와현)

2012 신역 동아당대 도예 교류전, 잉거도자박물관 (대만)

주요소장처(기관)

2019 Östasiatiska Museet, 세계문화박물관 - 동아시아박물관, 스톡홀롬(스웨덴)

정지숙 Jung Jisook

2014 국민대 일반대학원 도예과 졸업

2012 국민대 조형대학 도자공예학과 졸업

개인전

2022 살아있는 정원, 갤러리컬러비트 초대전, 서울

2021 별의별 I, 갤러리지비디 초대전, 부산

2021 두 번째 방으로의 초대, 크래프트온더힐 초대전, 서울

2021 낯선 일상, 아트하우스연청 초대전, 서울

2021 Fluid Mass, 스페이스엄 초대전, 서울

2021 Exhibition X, 전진문화사 초대전, 서울

2019 Mass of Spirit, 마루누마예술의숲갤러리, 일본 아사카

2019 심심(心心), 복합문화공간청고래 초대전, 서울

2017 심심(心心), 갤러리너트 초대전, 서울

아트페어

2021 서울아트쇼, 코엑스, 서울

2021 공예트렌드페어, 코엑스, 서울

2021 아트쇼핑, 루브르박물관, 프랑스 파리

2021 리빙디자인페어, 코엑스, 서울

2021 조형아트서울, 코엑스, 서울

2021 부산국제화랑아트페어, 벡스코, 부산

2021 화랑미술제, 코엑스, 서울

2016 시카고SOFA, 네이비피어, 미국 시카고

2015 파리 메종앤오브제, 노르빌팽트, 프랑스 파리/ 이 외 다수

수상

2020 청년미술대전 협회상

2019 광화문국제아트페스티벌공모전 대상

2017 디자인아트페어공모전 대상

2014 공예트렌드페어 올해의작가상/ 이 외 다수

최챈주

- 성명(한글/ 영문)_: 최챈주 CHOICHANJOO

- 생년: 1990 년생

- 학력: 홍익대학교 일반대학원 도예과 졸업

홍익대학교 미술대학 도예유리과 졸업 - 주요약력:

신당창작아케이드2016-2020,2022 레지던시.

2020 일본 마루누마 레지던시.

주요개인전

2021 kcdf윈도우 갤러리 [나를 바라봐 주세요].

2020 일본 마루누마 갤러리 [Blossom, Loss bom].

2019 아트비트갤러리 [저 언덕 위의 분홍 집에 내가 누워있는 것을 나는 보았고] 외 4회

주요단체전

2022 김해클레이아크 [Home, sweet home]. 2020 KT&G 상상마당 [외감각].

2019년 숙명여자대학교박물관 [한국 공예, 어제와 오늘].

2019 JCC아트센터 [멀티탭-감각을 연결하기] 외 다수

하명구

- 성명(한글/ 영문)_: 하명구 / HA MYOUNG-GOO

- 생년: 1983 년생

- 학력:

2009 경희 대학교 예술디자인학부 도예과 학사과정 졸업

2012 영국 왕립 예술 대학교 (Royal college of art) 소재학과 도자 유리전공 교환 유학 과정 수료

2013 교토 시립 예술 대학교 (京都市立芸術大学) 대학원 미술 연구학과 공예전공 석사과정 졸업 현재 도쿄 조형 대학교 (東京造形大学) 대학원 조형연구과 조형전공 박사과정 재학 중

- 주요약력:

주요개인전

2017 하명구 개인전 [Message hidden in humor] (동경 / Azabujuban gallery)

2018 하명구 개인전 [해학 속에 숨겨진 메세지] (대전 / JISO gallery)

2019 롯데 갤러리 개인전 [찬란한 새해 돼지 : 당신을 위한 축복이라는 선물] (롯데 백화점 본점/ 에비뉴엘 B2~4층)

2019 하명구 개인전 [My mysterious shrine] (동경 / Gallery Nayuta)

2020 하명구 개인전 [Fantasy in tableware] (동경 / Azabujuban gallery)

2020 하명구 개인전 [찬란한 신 도깨비] (서울 / 본화랑)

2021 하명구 개인전 [고대로부터의 편지] (사이타마 / 마루누마 예술의 숲)

주요단체전

2014 Affordable Art Fair (싱가폴)

2015 나카노죠 비엔날레 [치투와 유닛 프로젝트]

2017 부산 비엔날레 (2017 바다 미술제 해외 초청작가 / Sea Cube / OHASHI Hiroshi X HA Myoung-goo)

2017 [아사카시 50주년 기념전] (일본 아사카시립박물관・朝霞市立博物館)

2018 [아사카-8인의 작가의 만남] (일본 동경한국문화원)

2018 BAMA 해외 특별관 [마루누마 예술의 숲 부스 참가] (부산 / 벡스코)

2019 Affordable Art Fair (싱가폴)

2020/2019/2018/2017/2016 공예트렌드페어 [일본 마루누마 예술의 숲 부스 코디네이터 및 참가] (서울 / 코엑스)

2019/2018/2017 아트페어 도쿄

2021 [만복・萬福] 전 (서울 / 서울교육대학교 샘미술관)

2021 [앤드류 와이어스 와 마루누마 예술의 숲 컬렉션] 전 (일본 기후현립 현대도예 미술관/岐阜県立現代陶芸美術館)

2021 [또다시 흐르기로 작정하였다] 전 (수원미술전시관)

함연주

- 성명(한글/ 영문)_: 함연주 ( Ham Yeon-ju )

- 생년: 1983 년생

- 학력: 2015 홍익대학교 산업미술대학원 산업도예과 졸업

- 주요약력:

주요개인전

2021

2019

2018 <‘a’의 장소 찾기> NEED21갤러리 공모 초대전, NEED21갤러리, 서울

2016 <일종의 고백> 아트스페이스 루 신진작가 공모 초대전, 아트스페이스 루, 서울

주요단체전

2022 <네 개의 방, 네 개의 질문>, 클레이아크미술관, 김해

2021 <성격있는 의자>, 온유갤러리, 평택

2020

2019 설화아트프로젝트 온라인展(서울문화재단, 설화수)

2019 신당창작아케이드 10주년 기획전시

2018 Artmining Seoul 2018, DDp, 서울

2018

2017

2017 서울모던아트쇼 아트마이닝 선정작가전, 예술의 전당 한가람미술관, 서울

2017 경기세계도자비엔날레 여주 주제전 <기념 : 삶을 기리다>, 반달미술관, 여주

2016 現在形の陶芸 萩大賞展Ⅳ, 하기미술관 우라카미기념관, 일본 야마구치현

외 다수 단체전 참여

주요소장처(기관)

국립현대미술관 미술은행, 국립현대미술관 정부미술은행

■ 작가 노트, 작가 평론글

작가노트

서이브

저는 어린 시절의 환상과 현실에서 오는 괴리감을 그림을 그리듯 공간에 담아냅니다. 백설 공주와 같을 줄 알았던 삶은 척박한 땅을 일구어 살아가야 하는 난쟁이의 삶에 가까웠고 프 리다 칼로와 같이 멋진 예술가가 되고 싶었던 꿈은 그저 버텨내야 하는 일념으로 변해갔습 니다. 저는 이러한 실존적 슬픔을 특별히 흙으로 빚은 후 가마에 구워 도자 조형 작업으로 구현합니다. 이는 도자가 가진 아름답고 따뜻한 질감과 색상 그러나 동시에 쉽게 깨져버리 는 도자의 성질이 환상과 좌절의 간극을 역설적으로 잘 담고 있기 때문입니다. 이때 반복적 으로 등장하는 두상은 마치 어릴 적 제가 가지고 놀던 인형처럼 자의식을 불어 넣는 오브제 가 되어줍니다. 여기에 끝내 이루지 못한 환상 속 미장센을 연출하기 위해 어린아이가 그린 낙서처럼 조금은 서투르고 거친 느낌으로 동시에 자유로운 색감을 가지고 표현합니다. 이는 현실에서 이룰 수 없는 꿈들을 저만의 세계에서 시각적으로 구현해 냄으로써 저뿐만 아니라 누구나 한 번쯤 느꼈을 슬픈 괴리감을 아름답게 승화하여 간직하고자 함입니다.

양혜정

꼭두는 죽음이라는 이미지와 대조되게 익살스러운 표정과 재미난 동작을 보여준다. 슬픈 분위기를 전환시키는 해학적인 모습을 갖고 있는 게 특징이다. 현대인의 무료한 일상 속 공간의 분위기를 꼭두를 통해 보다 즐겁고 생기 있게 전환해보고 싶은 마음을 담아 제작했다. 꽃, 식물의 가지, 잎 등을 꽂아 화병으로도 활용할 수 있다.

윤호준

친숙하지만 낯선.

옛날 우리 도공들이 담아낸 이 땅에 존재하는 흙과 물 그리고 불의 결과물인 도자는 그 자체로도 본인의 창작 욕구를 자극하는 하나의 근간이 된다. 그 중에서도 우리나라 전통 도자의 대명사라 할 수 있는 청자, 백자와 같은 박물관의 유물도자들은 친숙하면서도 흥미로운 존재들로 언제나 새롭게 다가온다.

본인의 작업은 한국을 대표하는 국보, 보물 도자기들을 조사하고 감상하는 과정에서 재미있는 요소를 지닌 유물을 발견하며 시작된다. 대중에게도 널리 알려진 익숙한 유물 도자기의 형태를 주로 차용하여 ‘전통 도자에서 즐거움을 찾는다’는 주제로 원작에 본인만의 상상을 가미한다. 이때 본인의 페르소나 ‘아(我)’가 등장한다. 어린아이의 모습을 한 ‘아’는 천진난만한 존재로 아직 단단하게 여물지 못한 다소 미성숙한 상태이다. 그러기에 과거와 전통 속에서 가벼이 부유하고 또한 쉽게 빠져나온다.

‘아’가 등장하는 작업은 크게 <도자유희>시리즈와 <도자변이> 시리즈로 나뉜다.

<도자유희>는 국보급 도자기를 최대한 유사하게 재현하는 것에서 출발하며 ‘아’는 재현된 형상 위에서 전통도자 그대로의 즐거움을 만끽한다. 오래된 유물도자 안에서 그 편안함에 온전히 몸을 기대는 것이다.

<도자변이>는 <도자유희> 시리즈와 달리 원작에 적극적으로 개입하고 그 일부가 되고자 한다. ‘아’는 익숙한 양식에서 흘러나오는 목소리를 제 것인 양 외치며 결국 원작과 한 몸의 조각으로 변화한다.

이렇듯 ‘아’는 유물도자 본래의 형태 그대로를 놀이처럼 즐기기도 하고 원작과 하나가 되어 변형된 형태를 보여주기도 한다. 또한, ‘아’가 가진 힘은 원작에 생명력을 불어넣고 그들을 변모시켜 함께 어울리며 새로운 이야기를 만들어 간다. ‘아’가 어떤 모습을 하느냐에 따라 또는 그로 인해 원작의 외형은 달라질 수 있지만 우리는 결국 그 안에서 원작의 친숙함을 찾아내게 된다.

본인만의 작가적 상상은 과거의 시간 속에 멈춘 듯 재현된 유물 도자에 새로운 숨을 불어넣고, 현대의 도자 조각으로 재창조되어 친숙하지만 낯선 모습으로 감상자에게 ‘아’와 함께 즐거운 상상에 동참하기를 권하고 있다.

정지숙

나는 진리가 궁금한 관찰자이다. 우주의 운행 원리를 알기 위해 외부세계든 나의 내면세계든 모든 것이 관찰의 대상이 될 수 있다.

죽은 듯 하다가도 봄이 오면 어김없이 싹이 돋고, 암컷의 선택을 받기 위해 갖은 정성을 들이는 수컷의 모습과, 마치 영원히 살 수 있을 것처럼 돈과 명예를 축적하면서도 사랑이 결국 전부라고 말하는 인간의 모습과, 기후 변화로 인해 이제는 도저히 못 살겠다고 다방면으로 경고 신호를 보내는 지구의 모습을 본다. 그리고 문을 열어서 가만히 들여다보면 부끄럽고 초라한 나의 감정과 생각의 흐름, 숨길 수 없이 드러나는 나의 신체 감각을 지켜본다.

멍하니 반복적인 작업을 하던 어느 날, 기억의 파편과 관찰로 얻은 힌트들이 무질서하게 떠다니는 구름 속에서 무엇인지 알아볼 수 있는 이미지가 보이기 시작했다. 아, 이거구나! ‘생(生)’

정보를 종합해보니 모든 생명체의 욕망과 행동의 근원에는 살고자 하는 의지가 깔려있었다. 언제나 우리의 삶을 지속시키게 하는 에너지 그 자체를 정신분석학자들은 ‘리비도’라 부르는데 처음으로 그 의미가 마음에 와닿았다.

그 리비도라는 생의 에너지는 아주 강력하며 생명체의 본능이기에, 이성적인 인간일지라도 생존의 위협을 느끼면 이기적이고 폭력적인 동물성이 언제든 비집고 올라오기 십상이다. 그동안 내 마음속에서 일어나던 고뇌는 못본 척 억눌러야만 했던 것이 아니라 다만 한 동물로서의 자연스러운 사고의 흐름이었던 것이다.

그러자 마음이 가벼워졌다. 그렇게 생각해도 괜찮은 것이었다. 진리를 찾은 기분이었다. 자유분방하며, 다소 이기적이고 폭력적이고, 언제나 즐거움을 추구하고, 좋으면 좋다고 표현하는 것. 아직 사회화되기 전인 나의 유년 시절의 모습이다. 요즘의 나는 그 어릴 적 모습에 가까워지고 있음을 느낀다. 이러한 변화가 작업에도 영향을 미치고 있다.

이처럼 나는 생존의 본능을 지닌 생명체이자 작가이다. 작가로서, 내가 찾아낸 이 흥미로운 진리를 작품으로 표현하고 싶었다. 이제 ‘살아있음’을 표현해보자. 첫 번째, 살아있는 나. 나의 머리와 신체로 인식되는 살아있는 감정과 감각을 시각적 형상으로 표현한다. 두 번째, 살아있는 생명체 또는 세계. 살아있는 것들의 공통점인-움직인다, 숨 쉰다, 자라난다, 생식·번식한다, 흡수·배출한다-을 ‘생명력’을 키워드로 표현한다. 나, 생명체, 세계는 서로 유사한 점이 많고 경계가 모호하므로 작품 속에서 함께 버무려져 표현된다. 그것을 ‘살아있는 덩어리’라 이름 지었다.

살아있는 덩어리를 시각적으로 표현함에 있어 변형과 가소성이 용이한 ‘점토’라는 소재를 주재료로 사용하였다. 점토로 사람 또는 동물을 단순화하여 거의 덩어리에 가깝게 형상을 만들고, 표면에는 점토 알갱이나 일상에서 쉽게 얻을 수 있는 작고 잡다한 것들, 질감이 재미있는 재료 등을 불규칙하게 뭉쳐 뒤덮었다. 이 생명체 덩어리는 주로 원색적인 색채로 표현했고 전체적 윤곽선이 느슨한 곡선으로 이뤄져 느리게 살아 움직이는 것처럼 보인다.

그리고 최근에는, 일상에서 사용되거나 버려진 사물을 작업 소재로 끌어오기도 한다. 사라짐, 죽음이 연상되는 소재를 사용함으로써 그와 대비되는 ‘살아있음’의 기억을 아련하게 환기시키기 위함이다.

한편, 이러한 살아있는 덩어리를 그림으로 표현할 때는, 좀 더 직관적으로 느껴질 수 있도록 더욱 단순하고 음흉하기도 한 은유적 이미지를 사용하였다. 그림에서 무수한 알갱이, 꾸물거리는 선의 집합과 같은 표현이 특징인데, 이것은 사물을 현미경으로 관찰했을 때의 미시세계의 모습에서 모티브를 얻었다. 정적으로 보이는 물체도 아주 확대해 보면 그 속에서 아주 작은 물질들이 활발히 움직이고 있으며, 이것은 아마도 내가 저 우주에서 지구를 한 눈에 바라봤을 때의 모습과 유사할 것이다.

‘살아있다’. 그런데, 나는 왜 이 당연한 상태에 관심을 갖게 됐을까? 아마도 서른 즈음이었다. 이전과 다르게 신체에 노화의 조짐이 보이면서부터 자연스레 ‘죽음’을 연상했다. 나 또한 어쩔 수 없이 유한한 삶을 사는 생명체였던 것이다. 참 애처로운 일이다. 자신만이 온전히 알고 있는 한 우주가 사라진다니. 하지만 점점 풍성해지는 나의 우주를 굴려 가며, 같거나 다른 너의 우주를 만나는 것은 즐거운 일이다. 그러니 너도, 나도 일생에 실컷 사랑하고 살아있음을 느끼길.

최챈주

다르지만 함께 존재하는 삶을 그리는 작가, 최챈주

삶은 연속성은 매일을 권태롭게 한다. 매일 비슷한 삶, 반복되는 일상에서 느끼는 지루함의 기저에는 사실 많은 변화가 숨어있다. 우리는 일상에서 늘 같은 감정을 느끼고 같은 반응을 보이지 않는다. ‘하루에도 열두 번 바뀐다’는 말처럼 우리의 마음은 변덕을 부릴 때가 태반이다. 이런 변화무쌍한 감정의 선은 특히 아이들에게서 두드러지게 나타난다. 까르르 웃다가도 별 거 아닌 일에 울고 다시 웃는…. 하지만 요동치는 감정 선은 이른바 ‘어른’이 되는 과정에서 점점 완만해진다. ‘어른’의 삶은 변화가 없는 듯 지루해지다 결국 권태로워진다.

최챈주는 인간의 삶과 다양한 감정에 관심을 가진 작가다. 그는 어른이 돼 이제는 무던하기만 할 것 같은 매일의 일상 속에서 드러나지는 않지만 요동치는 마음 속 감정들을 작품에 담아낸다.

<공존> 시리즈는 앞-뒤가 전혀 다른 이미지를 보여주는 도자 페인팅 작업이다. 2012년부터 지속된 이 시리즈의 시작은 앞-뒤에 상반된 이미지가 그려진 도자기들이 모여 상반된 2개의 이미지가 만들어지는 형태였다. 각각의 도자기는 퍼즐 조각처럼 모여 하나의 이미지를 구성하고 보는 방향(앞·뒤)에 따라 전혀 다른 이미지를 보여준다. 초기의 작업은 존재의 양면성에 대한 것이었다. 작가는 상반된 두 상황의 공존을 표현하며 진정한 어울림에 대해 고민했다.

2019년 <공존> 시리즈는 한 단계 진화했다. 작가는 이제 상반된 이미지에서 한 발짝 더 나아가 다양한 감정과 시선에 관심을 갖고, 이를 표현했다. 이 시기의 작업은 ‘해리성 다중인격 장애’에서 영감을 얻었다. 사실 작가는 몇 년 전부터 발달장애와 자폐증을 가진 환자들과 함께 그림을 그릴 기회를 갖고 있는데, 이 때 그들의 남다른 시각을 볼 수 있었다고 고백했다. 일반인들이 보기에는 도무지 이해가 되지 않지만, 작가가 보기에는 너무나 새롭고 신선한, 그리고 순수한 눈을 가진 사람들의 그림을 통해 그들의 마음을 엿볼 수 있었다고 한다. 마치 프랑스 엥프로멜 화가인 장 뒤퓌페(Jean Dubuffet)가 그랬듯 작가는 이들에게서 새로운 시각을 발견했다. 2019년의 <공존 #5>는 그렇게 탄생한 작품이다. <공존 #5>는 ‘해리성 다중인격 장애’를 가진 사람의 시각에서 바라본 세계를 담고 있다. 꿈과 환상이 가득할 것 같은 놀이동산에 대한 기존 이미지와는 달리 작품 속 놀이동산 곳곳은 마치 어른들의 세계처럼 우울과 허상이 가득하다. 작가는 두 세계를 표현함에 있어 그려진 모티프와 색감을 통해 차이를 명백히 하면서도 이 두 세계가 함께 존재함도 강조한다. 이처럼 상반된 이미지는 앞-뒷면으로 이어진 하나의 도자기 속에서 양면성을 가지며 현실, 인간, 작가 등 모든 것을 대변한다.

최챈주는 작품을 진행하기 전에 떠오르는 생각들을 글로 남겨 작품의 아이디어를 얻곤 한다. 그에게 글은 작업의 시작이자 도자 페인팅 작업과 연계된 또 다른 작품이다. <공존 #5>과 연관되는 글인 "DID #2"는 미술작품과 에세이로 연계돼 만들어졌고, 두 작업은 서로의 작품을 이해하는데 도움을 준다.

“엄마, 나는 사람들과 친해지기 위해 그들이 좋아하는 보석을 모았어요. 그리고 그들에게 끊임없이 웃어주고, 인사를 했어요. 하지만 그들은 언제나 나를 무시하고 나를 싫어했어요. 나는 최선을 다했어요. 그들은 너무 나빠요.”

“아이야, 사람들은 뱀의 언어를 모른단다.”

“그래도 나는 그들을 증오해요. 난 진심이었어요.”

최챈주는 점점 피해망상에 빠지게 되는 뱀을 상상하며 다양한 모습을 그렸다. 노력했지만 마음만큼 되지 않는 상황. 누구나 한번쯤은 겪어봄직 하지만 그렇다고 모두가 피해망상이라는 병증까지 나아가지는 않는다. 이 작품은 뱀이 느낀 감정이 너무 특이하거나 특별한 것이 아닌 내 안의 여러 속성 중 하나이며 누구나 경험할 수 있는 것이라는 것을 새삼 깨닫게 한다. 최챈주는 작품을 통해 사람들이 다양한 생각을 갖길 원했다. 그가 작품을 통해 보여준 다양한 삶의 양상과 감정의 공존, 그리고 작품을 바라보는 관객이 느끼는 또 다른 감정의 공존…. 최챈주의 작품은 이 ‘어울림’을 통해 우리의 삶이 결코 권태롭지 않으며, 서로 뒤섞이는 가운데 변화하고 있음을 보여주고 있다. -김윤애 평론가

하명구

-동경 조형대학교 교수

오하시 히로시 (大橋 博) 평론 부분 발췌

하명구의 의식은 타인 혹은 사회로부터 얻은 에너지에 상당히 주의가 집중되어있다고 생각된다.

예를 들어 런던유학시절부터 제작된 [Pocket square series]가 대표적이다.

외국인 하명구가 바라본 영국사회의 일그러짐과 동경(憧憬)을 혼재 시켜 기능성을 배제한 기(器)로써 표현 한 작품이었다. 낡은 걸레와도 같은 느낌을 가진 도자기로 제작된 ‘신사의 상징’은 하나의 미술품이 되어 벽에 걸려 전시되어 있었다.

일본으로 돌아와서부터 한국과 일본이 가진 역사 혹은 지역의 기억을 ‘도깨비’라는 모티브에 대입하여 표현하는 작품을 전개하고 있다. 그의 도깨비들은 각각 인간미가 넘치는 스토리를 가지고 있고, 하명구만의 대본에 맞게 그 형태가 결정된 작품들로부터 어딘가 해학적이고 한심스러워하는 인간에 대한 시점이 느껴진다.

- 홍익대학교 예술대학 교수 김주옥 평론 부분 발췌

작가의 작업을 보는 많은 사람들은 필자가 그랬듯 “이게 뭐예요?”라고 묻는다. 그리고 이내 그것이 무엇이든 간에 이 도깨비들이 담고 있는 스토리를 궁금해 한다. 그런데 여기서 묻는 말들은 사실 그것이 어떤 동물에서 온 형태인지, 어떤 내용을 담고 있는지는 중요하지 않다. 그냥 그것이 그 오브제를 두고 사람과 사람 간의 이야기를 나누는 형태가 되기 때문이다. 집안에 아이가 한 명 있으면 그 아이를 둘러싸고 어른들의 대화가 이어지듯 말이다. 그 대화 속에는 각자 생각하는 아이에 대한 코멘트가 대부분이다. 하지만 그것이 소통의 한 구조이다. 그렇다면 이러한 소통방식을 차용하고 있는 작가에게 예술을 대하는 태도는 어떻게 연결될까?

앞서 말했듯이 필자도 이 귀여운 도깨비 캐릭터를 보자마자 디테일들을 발견했다. 작가가 도깨비 발목에 사인한 흔적을 보고 마치 복숭아 뼈에 문신을 한 사람과 같다는 생각이 들기도 했고 “이게 뭐예요?”라고 묻는 행위를 통해 다른 질문들과 답변이 오고 간다. 의례 그렇듯 시각적으로 보이는 것과 작가가 말하고자 하는 것이 언제나 1대 1로 일치되지 않는다는 것을 받아들인다. 물론 도깨비 오브제들을 보면서 작가가 표현하려고 하는 것이 이내 궁금하다. 하지만 예술 자체가 작가의 추상(抽象)적 행위의 결과물로 나타나기 때문에 작가가 작업하는 도중에 작가의 머릿속에 상상으로 존재하던 모든 생각을 알 수 없다. 그리고 그것을 모두 안다면 우리는 그 작업을 더 이상 흥미롭다고 여기지 않을 수도 있다.

함연주

작가노트1

저의 작업은 사물을 통해 안의 공간을 구현하려는 것에서 시작되었습니다. 그리고 안락한 공간에 대한 갈망, 사유의 공간이란 주제로 이어져 현재는 일명 ‘인간의 방’이란 주제로 작업을 이어가고 있습니다. 작업의 무대는 대부분 방이자 집이라 할 수 있으며 작품에는 의자나 옷장과 같은 가구가 자주 등장하는데 아마도 공간에 대해, 안에 있어 자연스러운 의자나 옷장으로 표현하고자 한 것 같습니다. 가구의 등장에는 다른 이유도 있습니다.

인간은 본능적으로 특정한 공간 안에 감싸고 있듯이 존재할 때 심리적 안정감을 얻게 되는데 가스통 바슐라르는 <공간의 시학>에서 이를 모태귀소본능(요나콤플렉스)라고 정의하였습니다. 아이였던 몸이 안락함을 기억하는 옷장은 어른의 몸으로는 경험할 수 없는 공간이 되었고 대체품처럼 등장한 의자는 작품의 중심적 소재가 되었습니다. 즉 온몸을 감싸주는 기억 속 옷장의 역할을 의자가 대신하여 심리적 안락함을 대변하는 것입니다.

공간은 사물에게 있어서 감싸는, 감싸고 있듯이, 감싸 주는 등과 같은 역할을 합니다. 벽과 사물 사이 색도 냄새도 없는 다시 말해 실체가 없지만 둘러싸고 있는 그것이 됩니다. 공간에 대한 호기심은 -여기 가구들을 이 공간은 어떻게 기억할까. 다른 시간에 다른 가구들이 자리한다면 그 시제별로 흔적을 가지게 될까.- 하는 질문들로 이어졌고 저는 그 답으로 공간을 재현하고 시각적으로 확인하고자 합니다. 작업과정 또한 그 연관성을 가지는데 몰드(석고)와 슬립(흙물)을 사용하는 캐스팅기법은 몰드와 슬립이 완벽한 음과 양이 되며 앞서 언급한 사물과 공간의 관계와 같은 맥락을 가집니다.

작업의 무대가 되는 방에 대해 이야기하자면, 방은 인간이 가지는 최소단위의 공간으로 그 최소의 공간은 생각의 무한성을 가능하게도 합니다. 방과 함께 등장하는 요소로 실내공간을 지정해주는 벽이 있습니다. 벽은 문이 되기도 합니다. 벽은 차단과 보호의 역할을 가집니다. 문은 나감과 들어옴을 허용합니다. 다시 말해 문은 닫힌 공간을 열어 주는 역할을 하는 동시에 닫혀 있을 때는 벽의 일부가 됩니다. 저는 이런 벽과 문을 비밀과 정원이라고 말하고 싶습니다. 비밀은 가리고 닫힌 공간을 말하지만 정원은 그런 곳과 모순되게 밖으로의 소통을 지향합니다. 닫으면서 동시에 여는 격입니다. 이러한 벽에 대해 이전부터 그 존재성을 명확히 보여주기 위해 실내벽지의 문양을 자주 사용하고 있습니다. 문양의 반복도 작업의 또 하나 중요한 요소로 작용하고 있으며 반복으로 인한 무한 확장 가능성을 제시하고 있습니다.

이렇듯 벽과 그 안의 공간을 백색의 자기에 음각의 조각과 부조로 평면적으로 표현하는 것이 제 작업의 특징이라고 할 수 있습니다. 그 외에도 간헐적으로 등장하는 거울을 통해 각자가 보고 있는 작품과 거울에 비치는 모습이 시각적으로 충돌하여 방 안의 나와 내 안의 방이 혼재되는 모습을 보여주고자 합니다.

작가 노트2.

<네 개의 방, 네 개의 질문> 展

Room#1 : Space Surrounded By

당신에게는 방이 있다. 언제 만들었지? 누가 만든 거야?

셜록은 기억저장소를 기억의 궁전이라고 하던데 우리는 무엇으로 말하면 좋을까? 나는 단순히 방이라고 한다. 인간이 가지는 가장 작은 단위의 공간, 방이라고 말이다.

기억이라는 것은 나를 중심으로 모여든 정보들의 집합이다. 나의 신체의 모든 감각들의 정보라고 할 수 있다. 하지만 그 기억은 전체적이지가 않다. 부분적 모습의 기억이 그때의 모든 기억을 대변하는 듯하다. 시간이 흐르고 우린 가끔 혹은 자주 그 기억을 담고 있는 방으로 들어간다. 그리고 그 방은 언제나 그 모습 그대로는 아니게 된다. 다른 장면이 툭 튀어나오기도 하고 굉장히 강렬했던 것이 흐려지기도 한다. 그러면서 그 방은 변해간다. 수많은 변질과 삭제 그리고 재해석이라는 첨가물이 더해지며 재구성된다. 이는 꾸밈현상이라고 할 수 있다. 마치 도배를 한 듯 새로운 벽지가 발리는 것처럼 꾸며진다.

나에게도 방이 있다. 방은 나의 전용공간이 될 수 밖에 없다. 누구를 초대할 수도 누군가가 엿볼 수도 없는 공간이다. 나는 안의 공간(사물에게 있어서 감싸는, 감싸 주는 공간)이라고 할 수 있는 이 곳을 무대로 삼아 공간기억방식에 대한 호기심을 시각적으로 표현한다.

작품 속에서의 공간기억방식은 벽과 축소된 사물을 부분적으로 조합하여 생겨난 문양이 레이어드된 모습을 보여주고 있다. 간헐적으로 등장하는 거울은 작품에 다른 공간 혹은 보는 이의 삽입을 위한 수단이 되며 이는 현 공간과의 혼재를 의도한다.

슈페리어갤러리 SUPERIOR GALLERY

○ 135-280 서울시 강남구 테헤란로 528 (대치동 945-5) 슈페리어타워 B1

○ Tel : 02) 2192-3366 Fax : 02) 2192-3367 E-mail : gallery@superiori.com

○ 홈페이지 : https://www.thesuperiormall.com/goods/goods_art.php

○ SNS Channel

인스타 : @superior_gallery

유튜브 : “슈페리어갤러리Superiorgallery”